Её нет с нами уже 7 лет, но всё, о чём она говорила, по-прежнему актуально

Предисловие Ларисы МАРТЫНОВОЙ

В 2015 году редакционный совет журнала «Oikonomos» Европейской исследовательской ассоциацией «Oikonomos» http://era-oikonomos.org/ru/ обратился ко мне с просьбой доработать и подготовить для публикации рукопись статьи Татьяны Степановны Тарасевич. В этом международном журнале публикуются современные исследования, посвященные экономике и смежным наукам, истории и теории социального рыночного хозяйства, текущему экономическому развития стран, христианской социально-экономической мысли.

Татьяна Степановна в своих выступлениях, лекциях и публикациях всегда уделяла большое внимание аксиологическому подходу. Аксиология (от греч. ἀξία – ценность и λόγος – учение) – философское направление в науке, исследующее категорию «ценность», ее характеристики, структуру, способы ее познания, природу и специфику ценностных суждений. Ее волновали вопросы «Каким образом у человека формируются нравственные ценности, связанные с зачатием, рождение жизнью и смертью человека в современной субкультуре? Как различные социальные влияния – воспитание в семье, религия, образование, СМИ – воздействуют на формирование этих ценностей у молодежи? Как эти ценности влияют на депопуляционные процессы в конкретном обществе? Что делать, чтобы ценность человеческой жизни до рождения стала ценностью государственного масштаба?». В совместных поездках и выступлениях на десятках конференций, семинаров, различных мероприятий во всех регионах страны с 2011 по 2014 год, я наблюдала особый стиль работы Татьяны – уверенно, твердо, аргументированно «сквозь аксиологическую призму» давала шанс понять аудитории слушателей – врачей, педагогов, чиновников, родителей –, что «может пришло время подумать о ценности рождения детей».

Материал статьи не потерял своей актуальности и сегодня. Все то, о чем писала Татьяна Степановна https://www.pro-life.by/life-protection/dva-goda-kak-ona-ushla-svetloj-pamyati-tatyany-tarasevich/ в 2014, в последний год своей жизни, верно по сей час. Разве только что конкретные демографические показатели стали еще негативнее. В статье рассмотрены вопросы демографической динамики и причин депопуляции. Показана роль аксиологического фактора в современных условиях изменения социально-экономического устройства общества. Различные асоциальные явления, алкоголизм, наркомания, социальное сиротство, преступность, суициды характеризуются как демографические угрозы.

Вспоминая жизненный подвиг Татьяны Тарасевич, перечитывая ее многочисленные публикации и разработанные ею нормативные документы Движения Пролайф Беларусь, призываю всех пролайферов наращивать компетентность, твердо и аргументированно защищать ценность человеческой жизни.

Приводим текст статьи «Социально-демографические процессы: аксиологическая оценка причин депопуляции и проблемы формирования социального рыночного хозяйства».

Факт роста или убыли населения является простым и понятным математическим показателем его здоровья или нездоровья. Последние годы в Европе происходит демонтаж ценностей, укоренённых в религиозных традициях. Наблюдается целенаправленная ориентация человека на примат материальных благ и удовольствий, на карьеру, имидж и деловой успех. В этой структуре ценностей всё меньше остаётся места для высоких нравственных целей, для таких «неприбыльных» качеств, как доброта, справедливость, человечность, чадолюбие. Позитивная перспектива демографической динамики сквозь аксиологическую призму может дать обществу шанс понять, что пришло время подумать о ценности рождения детей.

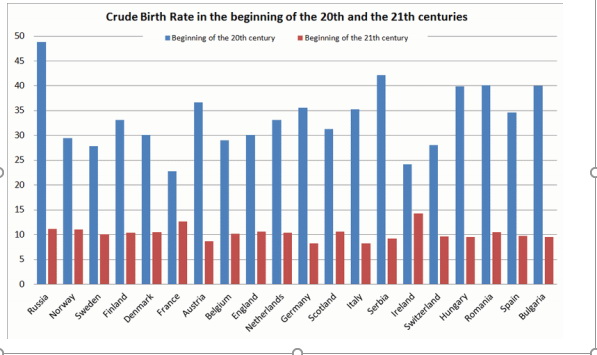

Рассмотрим некоторые аспекты мировой демографической динамики, которые задаются тремя основными параметрами — рождаемостью, смертностью и миграционными процессами. Изменение численности населения происходит в направлении усиления депопуляционных процессов, основной причиной которых является беспрецедентно низкая рождаемость. Подобные процессы наблюдаются во всем мире: 59 стран, в которых проживает 44 % населения земного шара, погружаются в демографическую зиму. Депопуляция вызвана рядом проблем и изменений, которые произошли в обществе: аборты, культурно вызванное нежелание иметь детей, сожительство, поздний брак и т.д. Всё это привело к тому, что, начиная с 60-х годов прошлого века, наблюдается 50%-ное снижение рождаемости во всём мире. Основной демографической проблемой является отсутствие потребности в детях. Демографам известно, что высокая рождаемость отмечается в слаборазвитых странах с низким экономическим потенциалом и, наоборот, низкая рождаемость наблюдается в экономически развитых странах. Из этого не стоит делать выводов о том, что снижение жизненного уровня приведет к приросту рождаемости, но важно понимать, что экономический критерий не является основным.

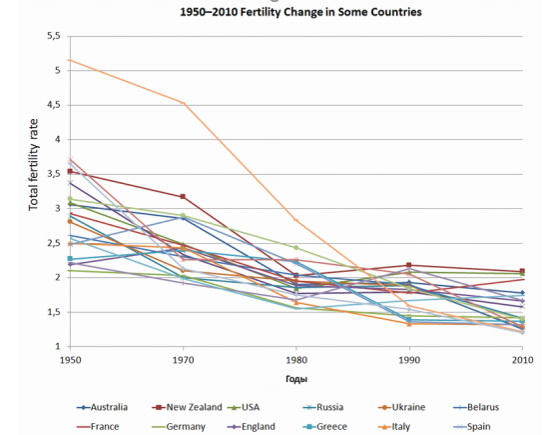

Динамика суммарного коэффициента рождаемости в среднем по странам мира за последние полвека настораживает своими негативными значениями. С 1970 по 2010 гг. число детей на одну женщину снизилось с 4,7 до 2,5, т.е. фактически в два раза (Белобородов 2011). Интенсивность рождаемости более адекватно отражается суммарным коэффициентом рождаемости (количество детей, которое приходится на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет). Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы этот показатель ежегодно составлял в среднем 2,15 ребенка на одну женщину. В целом в Беларуси и России суммарный коэффициент рождаемости в 2014 году составил 1,7 на одну женщину. В Беларуси в сельской местности этот показатель составил 2,66 — это означает, что сельчанки полностью обеспечивают замещение сельского населения (Беларусь в цифрах 2015).

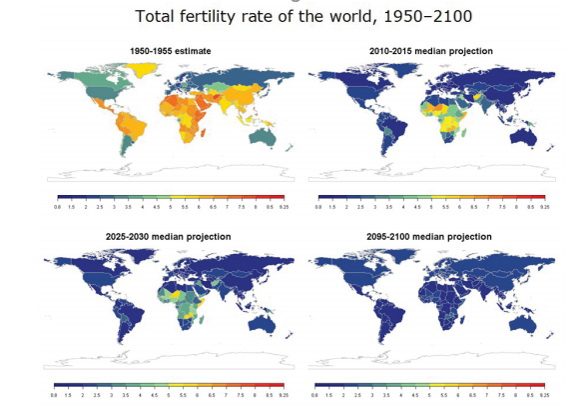

Существует негативная тенденция ежегодного уменьшения доли сельского населения в Беларуси, традиционно более открытого к деторождению (2,156 миллиона человек, при населении 9,481 миллиона). Доля городского населения сейчас составляет 77%. По прогнозам Фонда ООН в области народонаселения, через 15 лет она вырастет до 80% (Tut.by 2015). Число стран с уровнем рождаемости, недостаточным для полного замещения поколений, выросло с 13 в 1970 году до 76 в настоящее время. В этих странах живёт около половины всего населения мира. Особенно драматическая демографическая ситуация наблюдается в Восточной Европе, где суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,3 ребенка на одну женщину. А в странах ЕС рождается на 32% детей меньше, чем необходимо для простого воспроизводства населения. В целом же по странам Азии, Африки, Ближнего Востока и других континентов мы видим те же процессы, что и в Европе — радикальное снижение рождаемости, рост внебрачных сожительств, откладывание деторождения, грандиозное старение населения, увеличение числа людей никогда не состоявших в браке и т.д.

во всех регионах мира до 2100 года при нынешних темпах снижения рождаемости.

Старение населения — фактор, усугубляющий процесс снижения рождаемости. В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если удельный вес жителей страны в возрасте 65 лет и старше составляет 7% и более. Численность пожилых людей уже сегодня в Беларуси приближается к численности детей: люди в возрасте старше 65 лет составляют 13,8% населения республики, а дети до 16 лет — 16%. Разница между этими показателями с каждым годом уменьшается. В Беларуси по статистическим данным, в органах по труду, занятости и социальной защите в феврале 2015 года на учете состояло 2 миллиона 561,4 тысяч пенсионеров, по прогнозам, доля лиц старше трудоспособного возраста к 2025 году составит более 28% (Belta.by 2015). Возникает серьёзная проблема поддержки пенсионного фонда, замещения поколений и выхода на рынок труда.

Все без исключения демографические прогнозы на ближайшее десятилетие во всем мире являются депопуляционными, то есть предрекают сокращение рождаемости и численности населения. Прогнозирование может помочь избежать ожидаемого результата, иными словами, прогноз — это не диагноз, т.е. ситуацию можно изменить, и демографические процессы не являются необратимыми.

Снижение рождаемости в 18 промышленно развитых странах, 1950-2010 гг.

С середины прошлого века наблюдается снижение рождаемости (Белобородов 2011).

Проблема низкой рождаемости упирается в ценностную сферу. История снижения рождаемости — это по большому счёту история отказа людей от религиозных ценностей. Не случайно воспроизводство населения наблюдается в основном среди верующих людей независимо от их конфессиональной принадлежности и, наоборот, процессы депопуляции прямо пропорционально связаны с процессами секуляризации. Эти процессы возникли не вчера, они имеют свое основание в ряду трансформаций прошлого века, что требует изучения их причин и вариантов выхода из депопуляционного кризиса.

В XX веке исследователи-демографы обнаружили прямую зависимость демографической динамики от духовного неблагополучия, выявленного по объективным критериям, таким как: динамика самоубийств, общей преступности, алкоголизма и токсикомании. Характерной чертой обществ с такой духовной картиной является повышение уровня смертности от неинфекционных заболеваний. Доктор медицинских наук, профессор И.А. Гундаров отмечает: «Природа упадка жизненных сил народа явно не экономическая — зависимости его от падения уровня жизни обнаружить не удается. Более того, можно заметить даже обратную тенденцию: чем богаче семья, тем меньше в ней детей. В 1999 г. при сравнении 10% самых бедных и 10 % самых богатых домохозяйств численность детей до 14 лет у вторых была меньше в 5,2 раза» (Гундаров 2014).

И.А. Гундаров называет эти процессы фактором «X», который оказывает разрушительное влияние на наше здоровье. Он пишет, что «обнаружены следующие свойства фактора «Х»: наличие огромной скорости его распространения, когда смертность захватывает всю Россию за несколько месяцев; способность синхронного действия на территориях, отделённых тысячами километров; нечувствительность к нему детей и стариков; преимущественное влияние на мужчин; неспецифический характер повреждения. Такими свойствами не способны обладать материальные агенты. В такой ситуации остаётся полагать, что физическая жизнеспособность населения зависит не только от условий бытия (материальных факторов), но и от нравственной атмосферы и эмоционального состояния общества (духовных и душевных факторов). На этот счёт в теологии существует представление о “смертных грехах”, т.е. таких психологических состояниях, которые ведут к смерти человека как личности. Будучи атеистом, я вынужден использовать церковные термины, поскольку светская наука не имеет пока собственного понятийного аппарата для рассматриваемого круга явлений» (Гундаров 2014).

Невозможность объяснить происходящее с позиций традиционных материальных закономерностей побудило демографов обратиться к духовной сфере, связанной с человеческой психикой. Духовность — это ценности, установки, осознание смысла жизни. В медицине известно, что тоска, тревога, агрессивность, безысходность увеличивают риск заболеваемости и смертности. Об этом говорят мировые религии, выделяя «смертные грехи» — гордыню, гнев, уныние, сребролюбие, блуд и др. Наоборот, социальный оптимизм, служение высоким идеалам способствуют повышению резервов здоровья.

Согласно выводам И.А. Гундарова, доказать влияние духовности на физическое здоровье можно только в длительных, многолетних наблюдениях (Гундаров 2014). Если ухудшение (улучшение) нравственно-эмоционального состояния будет сопровождаться ростом (снижением) заболеваемости и смертности, значит, это является фактором риска. Проведение такого рода исследований требует количественного измерения изучаемого параметра. Известно, чем больше моральное состояние общества предрасположено к совершению дурных поступков, тем чаще они действительно случаются. Единицами измерения способны служить данные официальной статистики о проступках, которые считаются нарушением перечисленных моральных норм: убийства, грабежи, разводы, брошенные родители или дети, самоубийства и др. Там, где социальные аномалии встречаются чаще, уровень духовного неблагополучия выше. Следовательно, по количеству нарушений нравственных заповедей («не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «почитай родителей») можно ретроспективно судить об уровне повреждения духовной сферы.

Однако духовное неблагополучие сказывается не столько в отношении смертности (там этот уровень удается частично сбивать с помощью высокотехнологичной медицины и развитой социальной системы), сколько в отношении нежелания рожать детей, а это — сфера нравственности и аксиологии. Установка на предпочтение чувственных наслаждений перед духовными привела к тому, что сила эгоизма оказалась выше потребности иметь детей.

«В результате, — подытоживает И.А. Гундаров свои наблюдения, — рождающийся ребенок предстает для матери не как несравненная ценность, а как конкурент в обладании благами жизни. И здравый смысл подсказывает ей: зачем производить на свет своего конкурента?» (Гундаров 2014). Моральная деградация современного общества констатируется представителями самых различных наук, и ее можно считать подлинно «междисциплинарным» фактом.

Социологи показывают, что «в конце XX — начале XXI века общество, ввергнутое государством сначала в «перестройку», а затем в «радикальные реформы», постоянно испытывало моральные девиации и дефицит не столько социальных, экономических и политических, сколько нравственных ориентиров, ценностей и образцов поведения; акцентируют «моральную аберрацию» мышления политиков — его дистанцирование от моральных ценностей и ориентиров, которые в нем вытеснены категориями экономического характера, такими как экономический рост, размер ВВП, показатели инфляции и др. (Левашов 2007, с. 226); экономисты отмечают, что «среди составляющих той непомерной социальной цены, которую пришлось заплатить за радикальные экономические реформы, — пренебрежение нравственно-психологическим миром человека», подчеркивая «интенсивное искоренение морально-этической составляющей их социального бытия» (Грин-берг 2007, с. 588); искусствоведы констатируют, что «у нас сформировалась тотально аморальная система» (Дондурей 2008, с. 73); философы связывают происходящие процессы с тем очевидным фактом, что свобода приводит к высвобождению не только лучшего, но и худшего в человеке, и, соответственно, должна предполагать ограничения на высвобождение худшего.

«Что сделает из политической свободы человек, который не созрел для неё и переживает её как разнуздание? — задавался вопросом И.А. Ильин и отвечал, — он сам становится опаснейшим врагом чужой и общей свободы» (Ильин 1991, 146). Нравственное состояние общества имеет в системе социальных процессов многокомпонетный статус, представляя собой одновременно три аспекта: а) индикатор состояния общества, б) следствие происходящих в нем процессов, в) прогноз того, что ожидает это общество в будущем. Последнее с особой отчетливостью проявляется в низкой рождаемости, которая в последние годы обозначается, в том числе и органами власти, в качестве одной из ключевых проблем демографического развития.

Как констатирует Р. С. Гринберг, «демографические исследования показывают, что более двух третей причин депопуляции связаны с такими возникшими в постсоветский период социально-психологическими феноменами, как социальная депрессия, апатия и агрессия» (Гринберг 2007, с. 588), одни из которых (например, массовая агрессивность) являются непосредственными проявлениями разрушения нравственности, другие — апатия, депрессия и др. — массовой психологической реакцией на ее разрушение. В частности, перманентное ощущение безнравственности, враждебности и агрессивности окружающей среды вызывает у человека стресс, апатию, депрессию и т.п.,в свою очередь, порождающие психические расстройства, заболевания нервной системы, сердечнососудистые, желудочно-кишечные и прочие болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от 45% до 70% всех заболеваний связаны со стрессом, а такие психосоматические заболевания, как неврозы, нарушения сердечно-сосудистой деятельности, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита, эндокринопатии и опухолевые заболевания обнаруживают от него прямую зависимость (Судаков 2010). Президент группы компаний «Рольф» С.А. Петров подчеркивает, что «требования морали — это не какой-то привесок к бизнесу, навязываемый ему некими общественными силами, то есть извне, а залог его успешного развития» (Петров 2008, с. 422). Закономерность, состоящая в том, что «чем выше уровень духовно-нравственного развития основной массы населения, тем успешнее развивается экономическая и политическая система страны», по определению О. Богомолова (Богомолов 2008, 367), а «состояние экономики напрямую зависит от духовного, нравственного состояния личности», — как пишет С. Глазьев (Глазьев 2008, с. 416), получает множественные подтверждения.

Конечно же, есть еще целый ряд побочных, сопутствующих факторов, отягчающих картину демографического упадка как, например, угасание интереса к противоположному полу в связи с «сексуальной революцией» (индустрия интимных развлечений, навязчивая порнографичность массовой культуры делают реальных подруг для мужчин уже не столь привлекательными, как «красавицы с обложки»), рост феминизма, сексуальных извращений. Кроме того, в последние два десятилетия масскультура культивирует инфантилизм взрослых. При всем разнообразии описанных явлений, а также процессов, характеризуемых приведенными выше статистическими данными, их можно подвести под общий знаменатель, которому название «моральная деградация» современного общества или, используя известное выражение английского социолога Э. Гидденса, «испарение морали».

Одной из главных проблем является не дефицит свободы, а прямо противоположное — дефицит контроля, прежде всего, контроля внутреннего —нравст венного. Свобода предполагает ее разумные ограничения, вживленные в менталитет граждан, в терминах психологической науки, интериоризованных ими. В условиях характерного для современного общества дефицита внутренних нравственных регуляторов, следовало бы прибегнуть к их «экстернализации» путем придания моральным нормам статуса законов, с широким привлечением ученых — социологов, психологов, теологов и др. — к разработке законов, которая у нас считается сферой компетентности лишь профессиональных юристов и политиков. Законы — не просто юридические нормы, а наиболее общие правила социального взаимодействия, которые должны разрабатываться и вводиться с учетом нравственных, религиозных, культурных, социальных, психологических, экономических и прочих закономерностей, раскрываемых соответствующими науками.

Дальнейшее расширение нравственно мотивированных социальных групп, обеспечивающих расширенное воспроизводство населения в рамках группы, должно получить поддержку государства. Это наиболее прямой, естественный, но и трудный путь нравственной и аксиологической трансформации общества. Потенциально многие молодые люди готовы принять традиционные ценности, но они просто их не знают. Современная молодежь подвергается безальтернативному навязыванию антисемейных ценностей эгоцентризма, гедонизма, разврата и вседозволенности со стороны СМИ, желтой прессы, беллетристики и т.д. Традиционные ценности могут быть усвоены даже сегодня, поскольку они закреплены в мировоззрении, истории, языке, национальной литературе, в искусстве, поскольку их преподавали и преподают в школах. В свою очередь современная культура антисемейна по своей сути. Необходимо возрождать и утверждать нравственные ценности с помощью СМИ, социальной рекламы, кинематографа, литературы, искусства, связей с общественностью. Необходимо создавать положительные образы семьи именно с 3-4 детьми, жертвенной и бескорыстной любви к детям. Семейная и информационная политика должна строиться на основе аксиологических критериев отбора проектов и программ.

Дополнительной мерой в регулировании репродуктивного поведения может стать реализация проектов по психологическому консультированию беременных женщин в кризисной ситуации. В России существующее законодательство в области здравоохранения обеспечивает развитие психологической службы по оказанию помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора. В регионах, где такое консультирование эффективно налажено, при 90% охвате женщин удается сохранить 20-25% беременностей.

В Республике Беларусь с 2015 года новая редакция закона о здравоохранении предусматривает введение в женские консультации служб обязательного доабортного консультирования, что может показать экономическую значимость сохранения репродуктивного потенциала населения посредством такой меры. Согласно проведенному белорусскими учеными Гродненского государственного медицинского университета расчету косвенных потерь Республики Беларусь от искусственных абортов, применительно к 2006 году показал, что косвенный ущерб государства, обусловленный нерождением 58516 жизней (это количество абортов, произведенных в Беларуси в 2006 году, согласно официальным данным), помимо прямого ущерба, связанного с затратами на прерывание беременности и последующую реабилитацию, составил около 39038,4 миллиардов рублей. Учитывая, что курс доллара США в 2006 году был равен приблизительно 2 150 белорусских рублей, косвенный ущерб государства, обусловленный нерождением 58516 жизней, составил более 18 миллиардов долларов США (Сурмач 2008, с. 340 — 341).

Современная демографическая динамика в мировом масштабе такова, что темпы роста населения во всем мире через 40 лет снизятся в 5 раз, в Европе в 14 раз. Как пишет американский политолог Патрик Бьюкенен в своей книге «Смерть Запада», ссылаясь на доклад «Перспективы мирового населения: ситуация 2000 года» от 28 февраля 2001 года Демографического отдела ООН: «В 1960 году люди европейского происхождения составляли четверть мирового населения; в 2000 году — уже одну шестую; к 2050 году они будут составлять всего лишь одну десятую. Такова печальная статистика исчезающей расы. И распространение этой статистики среди широкой публики ведет к паническим настроениям в Европе» (Бьюкенен 2014). Сто миллионов европейцев просто исчезнут с лица земли. В этих условиях под ударом оказываются и традиционные европейские ценности. И это при том, что Европа является в экономическом плане весьма благополучным регионом.

Рассмотренные аспекты духовно-нравственного фактора как основополагающего в регулировании репродуктивного поведения общества могут помочь эффективно осуществлять просемейную социально-демографическую политику, повысить рождаемость, заложить фундамент демографического развития. Многие асоциальные явления — алкоголизм, наркоманию, социальное сиротство, преступность, суициды — мы можем характеризовать как демографические угрозы, поскольку они также влияют на смертность и рождаемость, но их корни уходят в ценностную сферу, в сферу мировоззрения.

Воздействуя на эту сферу, формируя позитивные христианские жизненные ценности, формируя нравственный императив, можно сформировать положительный демографический императив как совокупность духовно-нравственных принципов, направляющих поведение и действия людей на создание семьи и рождение детей с целью обеспечения дальнейшего существования и развития общества.

Авторы: Татьяна Степановна ТАРАСЕВИЧ, старший преподаватель Белорусского государственного университета, главный редактор портала www. Pro-life.by г. Минск

Лариса Аркадьевна МАРТЫНОВА (martyn.67@mail.ru), старший преподаватель, Минский областной институт развития образования

Источник: Тарасевич, Т.С. Социально-демографические процессы: аксиологическая оценка причин депопуляции и проблемы формирования социального рыночного хозяйства / Т.С. Тарасевич, Л.А. Мартынова // Оikonomos: JOURNAL OF SOCIAL MARKET ECONOMY. – 2015. – №1(2). – С. 73-82. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://era-oikonomos.org/sotsialno-demograficheskie-protsessyi-aksiologicheskaya-otsenka-prichin-depopulyatsii-i-problemyi-formirovaniya-sotsialnogo-ryinochnogo-hozyaystva/ – Дата обращения: 01.06.2021.

Литература

1. Белорусское телеграфное агентство [Электронный ресурс] / В Беларуси размер средней трудовой пенсии в феврале 2015 года составил Br2690,3 тыс. — Режим доступа: http://www.belta.by/ru/all_news/society/V-Belarusi-razmer-srednej-trudovoj-pensii-v-fevrale-2015. — Дата обращения: 24.02.2015.

2. Богомолов, О.Т. Нравственный фактор социально-экономического прогресса / О.Т. Богомолов // Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. — М., 2008. – 367с.

3. Гидденс, Э. Модерн и самоидентичность/ Э. Гидденс. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://gendocs.ru/docs/3/2507/conv_5/fi le5.pdf. — Дата обращения: 15.08.2014.

4. Глазьев, С.Ю. Нравственные начала в экономическом поведении и развитии: важнейший ресурс возрождения России / С.Ю. Глазьев // Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. — М., 2008. — 416 с.

5. Гринберг, Р.С. Пятнадцать лет рыночной экономики в России / Р.С. Гринберг // Вестник РАН, 2007. — Т. 77.– N 7. –588 с.

6. Доля городского населения Беларуси возрастет к 2030 году до 80% [Электронный ресурс] // Портал Tut.by. URL: http://news.tut.by/society/432954.html. — Дата обращения:

19.02.2015.

7. Дондурей, Д.Б. Без обновления массового сознания социально-экономические преобразования обречены / Д.Б. Дондурей // Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. — М., 2008. –73с.

8. Ильин, И.А. О грядущем России / И.А. Ильин. — М., 1991. –146 с.

9. Институт демографических исследований [Электронный ресурс] / Белобородов, И.И. Перенаселение или грядущее вымирание? Мировые демографические тенденции. — Режим доступа: http://demographia.ru/articles_N/index.html?idArt=1973. — Дата обращения: 30.07.2014.

10. Информационное Агентство “НЕТДА” [Электронный ресурс] / И.А. Гундаров, В.П. Духовное неблагополучие как причина демографической катастрофы. (Режим доступа: http://www.svoboda.ru/library/pvr/pvr9.htm. — Дата обращения: 22.01.2014.

11. Информационное Агентство “НЕТДА” [Электронный ресурс] / И.А. Гундаров, В.П. Путь к социогуманизму — преодоление демокатастрофы в России. (Режим доступа: http://www.svoboda.ru/library/pvr/pvr10.htm. — Дата обращения: 22.01.2014.

12. Левашов, В.К. Социополитическая динамика российского общества: 2000 — 2006 /В.К. Левашов. — М.: Academia, 2007. — 226 с.

13. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Беларусь в цифрах,2015. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/bgd/public. — Дата обращения: 19.03.2015.

14. Петров, А.С. Мораль в бизнесе / А.С. Петров // Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. — М., 2008. — 422с.

15. Судаков, К.В. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу / К.В. Судаков, П.Е. Умрюхин. — М., 2010. –122с.

16. Сурмач, М.Ю. Стоимость косвенных потерь Республики Беларусь от искусственных абортов / М.Ю. Сурмач, Е.М. Тищенко // Актуальные вопросы медицины : материалы конф., посвящ. 50-летию УО «ГрГМУ» ; редкол.: П.В. Горелик [и др.]. — Гродно, 2008. — С. 340 — 341.

17. Электронная библиотека RoyalLib.ru [Электронный ресурс] / П. Бьюкенен. Смерть Запада. — Режим доступа: http://royallib.ru/read/byukenen_patrik/smert_zapada. html#20480. — Дата обращения: 19.08.2014.